秋叶

秋叶

1000+次浏览

1000+次浏览

发布时间:2025-06-06 12:34:07

发布时间:2025-06-06 12:34:07

"咔嚓"一声脆响,阿姨在广场舞转身时踩空台阶,右脚踝瞬间肿得像馒头。这种场景在生活中并不少见——据统计,我国每年约有4000万人次发生骨折。突如其来的骨折往往让人手足无措,究竟该怎么正确处理?哪些护理误区要避开?今天我们就来这个关乎行动自由的重要话题。

当肢体出现这些情况时,很可能已经发生骨折:受伤部位异常肿胀,轻轻按压就有剧烈疼痛;肢体出现不正常弯曲或缩短;时听到骨摩擦音;受伤处皮肤发紫或温度升高。特别提醒中老年朋友,有时轻微碰撞也会导致骨质疏松性骨折,千万不能硬扛。

发现骨折首先保持冷静,立即拨打120。在等待救援时切记:不要随意伤者,避免二次伤害;不要自行揉捏推拿,可能加重损伤;不要热敷肿胀处,48小时内应该冰敷。如果必须,可用杂志、木板等简单固定伤肢,固定范围要超过上下两个关节。

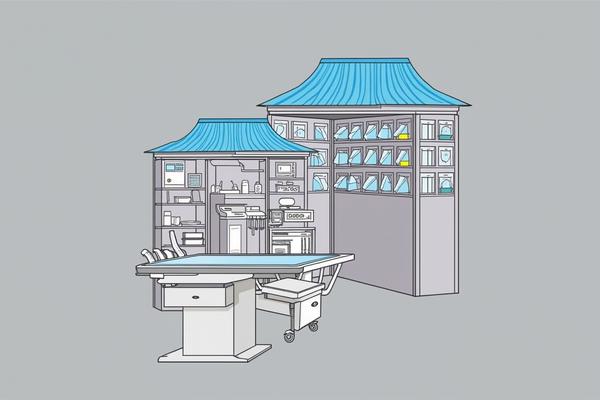

医生通常会根据X光片判断骨折情况。无移位的裂缝骨折可能只需石膏固定4-6周;粉碎性骨折可能需要钢钉、钢板内固定。现在微创手术技术成熟,很多骨折可以通过小切口完成复位。需要注意的是,儿童骨折愈合快,但容易发生骨骺损伤,必须找小儿骨科处理。

打石膏期间要定期检查肢体末梢颜色和温度,发现发紫发麻要立即就医。拆除固定装置后,关节僵硬是正常现象,应在师指导下循序渐进。补充蛋白质和钙质很重要,但更要注重整体营养均衡。晒太阳促进维生素D合成,对骨骼愈合大有帮助。

1. 居家做好防滑措施,浴室铺防滑垫,走廊留夜灯;2. 适度运动增强骨密度,快走、太极拳都是好选择;3. 40岁后建议定期做骨密度检测。骨质疏松患者必要时可在医生指导下进行药物干预。

骨折如同"骨骼重修房子",需要足够的时间和耐心。医院数据显示,规范治疗的患者90%都能良好功能。后提醒大家,网络传的"偏方续骨膏""正骨术"存在风险,务必到正规医疗机构就诊。关于骨折护理还有疑问,欢迎在评论区留言交流。